下長遺跡のミステリー 【投稿No.田口201801】

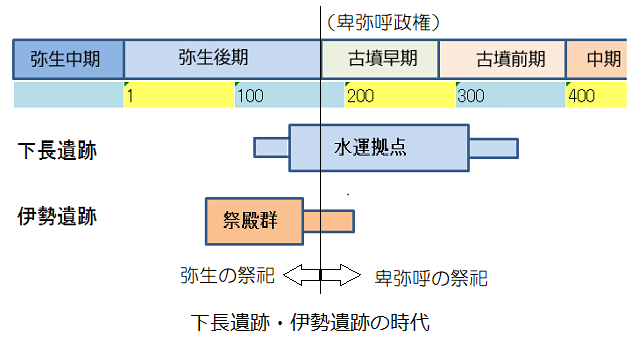

拠点集落がなぜ川辺の低地にあるか? 下長遺跡は発掘調査員を不思議がらせた遺跡です。また、卑弥呼の時代に栄えた遺跡です。卑弥呼との関係はどうだったのか? 興味があります。

遺跡の盛衰を見ていると、伊勢遺跡を引き継いで栄えたように見えます。「どんな関係だったのだろう?」と思う疑問が数々あります。 そのような不思議や疑問を整理してみました。

遺跡の盛衰を見ていると、伊勢遺跡を引き継いで栄えたように見えます。「どんな関係だったのだろう?」と思う疑問が数々あります。 そのような不思議や疑問を整理してみました。

はじめに

「下長遺跡」ホームページで書かれているように、大きな川が集落の中央部を流れている、びわ湖水運の一大拠点で、卑弥呼の時代に栄えた遺跡です。ホームページをまとめていて、いろいろな不思議に出会いました。

これらの不思議を、私見も加えもう少し掘り下げたり、別の切り口で見てみたりしてみましょう。

1.何故、低地に拠点集落が生まれたか?

2.何故、この地点に造営されたか?

3.下長遺跡は伊勢遺跡を継ぐのか?

4.卑弥呼政権と下長遺跡の関係、そうして伊勢遺跡との関係

5.下長遺跡の格付けは?

2.何故、この地点に造営されたか?

3.下長遺跡は伊勢遺跡を継ぐのか?

4.卑弥呼政権と下長遺跡の関係、そうして伊勢遺跡との関係

5.下長遺跡の格付けは?

これらの不思議を、私見も加えもう少し掘り下げたり、別の切り口で見てみたりしてみましょう。

何故、川の傍の低地に拠点集落が生まれたか?

一般の人にとって「下長遺跡が低地に営まれた」ことは、あまり気にもならないことなのですが、長らく野洲川下流域を発掘調査してきた考古学を専門とする調査者にとっては不思議なことだったのです。

今ではその理由は分かっているのですが、下長遺跡の発掘が始まった昭和58年から平成8年までの間、発掘調査者を悩ませ続けていました。次々と大型建物や数多くの掘立柱建物、素晴らしい遺物が見つかっており、この地域の拠点集落の一つであることは確かでした。

弥生時代後期から古墳時代早期にかけて、多くの拠点集落は扇状地の乾燥した高地に築かれていました。ところが下長遺跡は、よりによって川辺の低地に築かれていたのです。

要は、拠点集落に相応しい場所に築かれていない、という感じです。

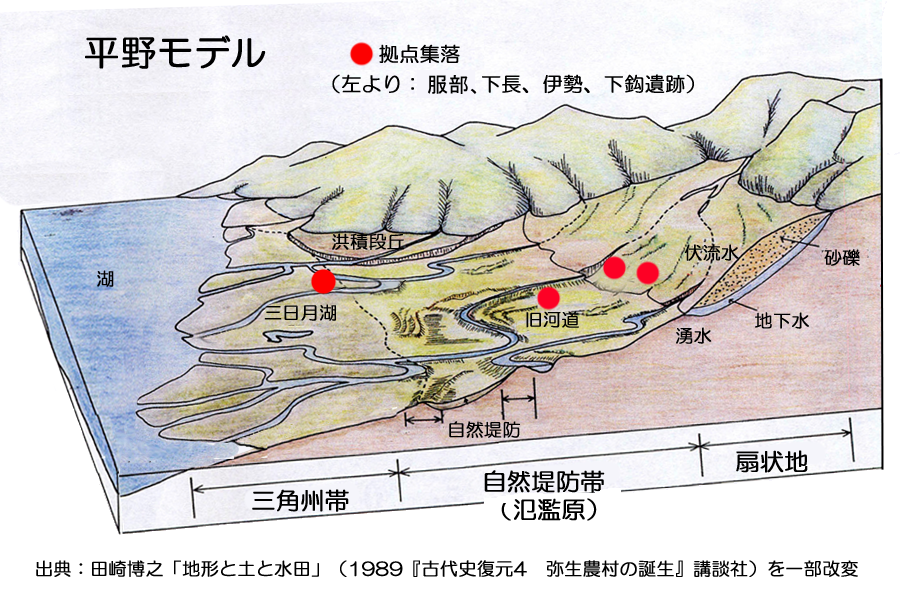

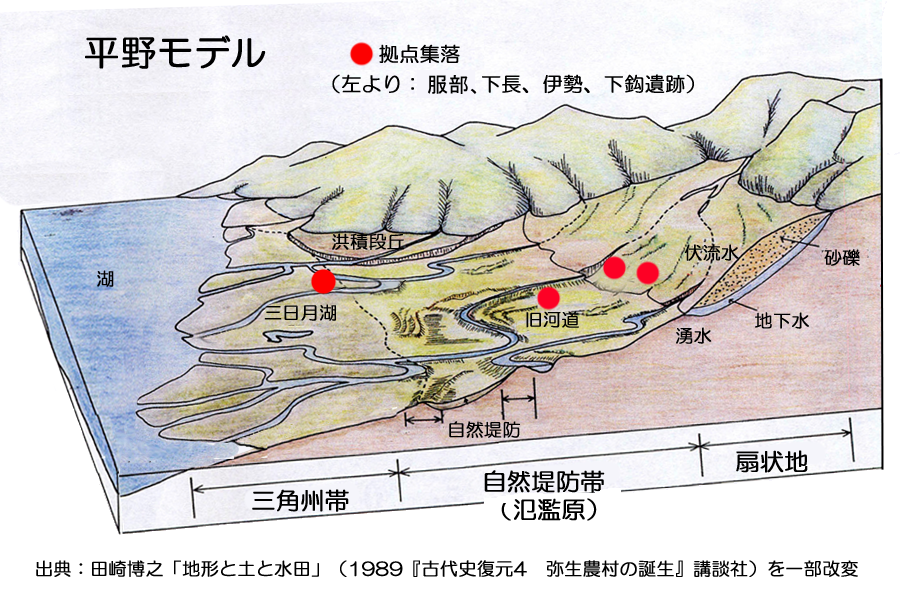

平野モデルと遺跡の立地

野洲川下流域には広大な沖積平野が形成されており、地形の性質によって、扇状地、自然堤防帯(氾濫原)、三角州帯と区別されています。

扇状地は保水力が低く、河川は地下にもぐって流れてしまうため、伏流水となります。そのため地表では水流は少なく、用水の確保が難しく長らく水田化できなかったのです。

でも、扇状地は高乾地となっており、しばしば起きていた洪水の影響も少なくて、住むのには適しています。

湖岸には、川が運んできた土砂が三角州を形成しており、比較的フラットな平地となっていて用水の確保は易しい場所です。弥生時代初期、灌漑技術が未熟な時代には、三角州や川沿いの低地から米作りが始まりました。

しかし、びわ湖の水位変化や洪水の影響を受けやすい場所です。

三角州帯と扇状地の間が自然堤防帯とか氾濫原と呼ばれる場所です。

扇状地先端部から伏流水が地表に湧き出し、川となって流れ出します。この川筋は固定されているのではなく、大雨や台風などで濁流となりあちらこちらと流れを変えることがあります。川が流れた両岸には自然に堤防のような微高地が形成され「自然堤防」と呼ばれています。

川筋が変わった跡地や自然堤防と堤防の間は低地となり、川の氾濫の影響をすぐに受ける場所であり、そのような低地を氾濫原と呼びます。用水の確保は易しく、初期の米作りには適していたものの自然災害を受けやすい地形です。

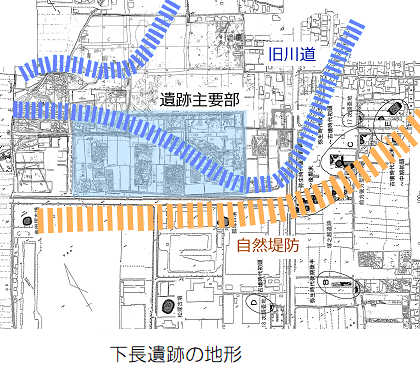

それでは、下長遺跡の立地を見てみましょう。

それでは、下長遺跡の立地を見てみましょう。

弥生時代中期末には、自然堤防帯にあった下之郷遺跡は扇状地のニノ畦・横枕遺跡に移り、弥生時代後期には伊勢遺跡(上図3)や下鈎遺跡(上図4)が扇状地端に造営されます。

その後、下長遺跡が自然堤防帯に築かれます。それも微高地の自然堤防帯ではなく、低地の氾濫原に、です。

下之郷遺跡は同じように自然堤防帯にあったのですが谷筋と谷筋の間の微高地に築かれました。

そのようなことを考えると、下長遺跡がわざわざ自然堤防帯の氾濫原に築かれるのは不自然に思えるのです。しかも、幅20〜30mの川が遺跡の中央を流れています。

建物跡も多く見つかっていますが、その当時の竪穴建物ではなく、ほとんどが掘立柱建物です。

低地で湿気の多い場所のため、掘立柱建物にせざるを得なかったのです。 なぜ、わざわざ低地に集落が築かれたのか、発掘調査者の頭を悩ます不思議であったのです。

これらのことから、ここはびわ湖水運の拠点であり、船から荷揚げするために水面に近い低地の川岸に港を作ったためだ、と理解されるようになりました。

今ではその理由は分かっているのですが、下長遺跡の発掘が始まった昭和58年から平成8年までの間、発掘調査者を悩ませ続けていました。次々と大型建物や数多くの掘立柱建物、素晴らしい遺物が見つかっており、この地域の拠点集落の一つであることは確かでした。

弥生時代後期から古墳時代早期にかけて、多くの拠点集落は扇状地の乾燥した高地に築かれていました。ところが下長遺跡は、よりによって川辺の低地に築かれていたのです。

要は、拠点集落に相応しい場所に築かれていない、という感じです。

地形の理解

立地については、地形の理解が必要なので、簡単に説明しておきたいと思います。

平野モデルと遺跡の立地

野洲川下流域には広大な沖積平野が形成されており、地形の性質によって、扇状地、自然堤防帯(氾濫原)、三角州帯と区別されています。

扇状地は保水力が低く、河川は地下にもぐって流れてしまうため、伏流水となります。そのため地表では水流は少なく、用水の確保が難しく長らく水田化できなかったのです。

でも、扇状地は高乾地となっており、しばしば起きていた洪水の影響も少なくて、住むのには適しています。

湖岸には、川が運んできた土砂が三角州を形成しており、比較的フラットな平地となっていて用水の確保は易しい場所です。弥生時代初期、灌漑技術が未熟な時代には、三角州や川沿いの低地から米作りが始まりました。

しかし、びわ湖の水位変化や洪水の影響を受けやすい場所です。

三角州帯と扇状地の間が自然堤防帯とか氾濫原と呼ばれる場所です。

扇状地先端部から伏流水が地表に湧き出し、川となって流れ出します。この川筋は固定されているのではなく、大雨や台風などで濁流となりあちらこちらと流れを変えることがあります。川が流れた両岸には自然に堤防のような微高地が形成され「自然堤防」と呼ばれています。

川筋が変わった跡地や自然堤防と堤防の間は低地となり、川の氾濫の影響をすぐに受ける場所であり、そのような低地を氾濫原と呼びます。用水の確保は易しく、初期の米作りには適していたものの自然災害を受けやすい地形です。

扇状地に移る拠点集落

|

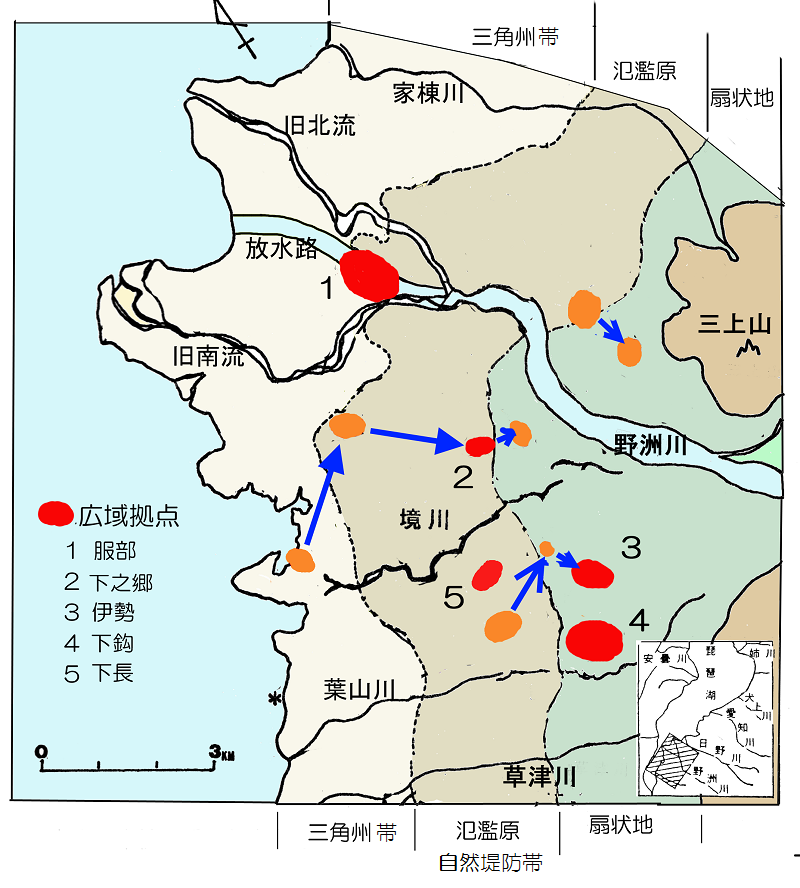

守山市内の弥生遺跡は、前期には湖岸に近い三角州帯に、中期中ごろには氾濫原に、その後は扇状地へと広がっていったり、移っていったりします。 水の確保が容易なびわ湖岸や氾濫原の低地で始まった米作りが、内陸側に拡大していったのでしょう。米の増産も目的だったのでしょうが、灌漑技術が進むにつれ、自然災害の影響を受けにくい微高地へと拡大・移動していったと考えられます。 弥生時代の拠点集落、中核的な集落の多くは、氾濫原の上流部から扇状地に分布しています。 これらの遺跡は同時に存在していた訳ではなく、盛衰があります。遺跡の始まりと終わりの時期や位置関係から考えると、集落が旧野洲川の河川筋を遡上するように内陸部へ移動していった様子が読み取れます。右の図は、このような遺跡の移動の様子を示します。 服部遺跡を除き、主要な遺跡は時代の推移とともに、三角州から自然堤防帯(氾濫原)、さらに扇状地へと内陸側に移っていることが判ります。 内陸側に移る要因は、上に述べた米作りや高乾地の住みやすい場所といったもののほか、次節「何故、この地点に造営されたか?」で述べる、物資輸送ルートとの関係もあると考えています。 |

内陸側へ移動する主要遺跡 近藤広「野洲川流域における弥生集落の動向」 辰巳勝「野洲川下流域の地形および地質」に加筆 |

頭を悩ます存在地

それでは、下長遺跡の立地を見てみましょう。

それでは、下長遺跡の立地を見てみましょう。弥生時代中期末には、自然堤防帯にあった下之郷遺跡は扇状地のニノ畦・横枕遺跡に移り、弥生時代後期には伊勢遺跡(上図3)や下鈎遺跡(上図4)が扇状地端に造営されます。

その後、下長遺跡が自然堤防帯に築かれます。それも微高地の自然堤防帯ではなく、低地の氾濫原に、です。

下之郷遺跡は同じように自然堤防帯にあったのですが谷筋と谷筋の間の微高地に築かれました。

そのようなことを考えると、下長遺跡がわざわざ自然堤防帯の氾濫原に築かれるのは不自然に思えるのです。しかも、幅20〜30mの川が遺跡の中央を流れています。

建物跡も多く見つかっていますが、その当時の竪穴建物ではなく、ほとんどが掘立柱建物です。

低地で湿気の多い場所のため、掘立柱建物にせざるを得なかったのです。 なぜ、わざわざ低地に集落が築かれたのか、発掘調査者の頭を悩ます不思議であったのです。

びわ湖水運の拠点だった

平成8年、第17次発掘調査の時、準構造船の一部が発掘されました。別途、船をこぐ櫂(かい)も見つかっています。これらのことから、ここはびわ湖水運の拠点であり、船から荷揚げするために水面に近い低地の川岸に港を作ったためだ、と理解されるようになりました。

何故、この地点に造営されたか?

次いでの不思議は、なぜこの地点に水運拠点が築かれたのか? ということです。

下長遺跡は境川の支流の川辺に築かれています。野洲川の本流や境川でも水運拠点としてはよかったのでは? と思えます。

このことを考えてみたいと思います。

。 伊勢遺跡は銅鐸祭祀圏のクニグニの中心となるところです。このあたりのことは「野洲川下流域の弥生遺跡」ホームページにまとめてあるのでご覧ください。

この伊勢遺跡に次々と大型建物が建てられていきますが、これらのクニグニの祭殿であったと考えられます。人の行き来や物の流れも多かったことでしょう。下鈎遺跡の銅製品も原材料や製品の運搬が多かったと思われます。

それらを運ぶために、両遺跡の近くで港に適した場所を探した結果が、下長遺跡の場所であったのでしょう。

いわば、伊勢遺跡への搬送物を、水運から陸へ上げるターミナルということです。

これらは物的証拠があるわけではなく、一つの可能性として考えてみました。

弥生時代に限らず、古代から近世にかけてびわ湖水運は大量運送の手段でした。

弥生時代に限らず、古代から近世にかけてびわ湖水運は大量運送の手段でした。

野洲川下流域を見てみると、川筋ごとに集落がまとまっていたようです。

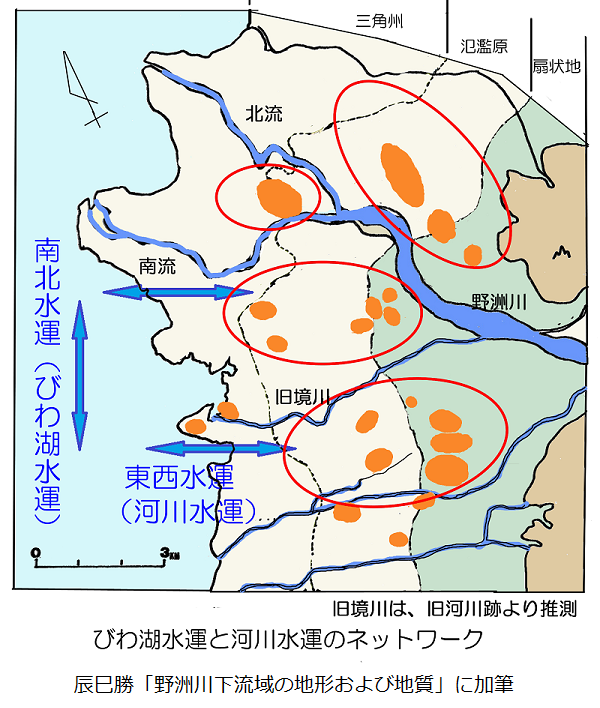

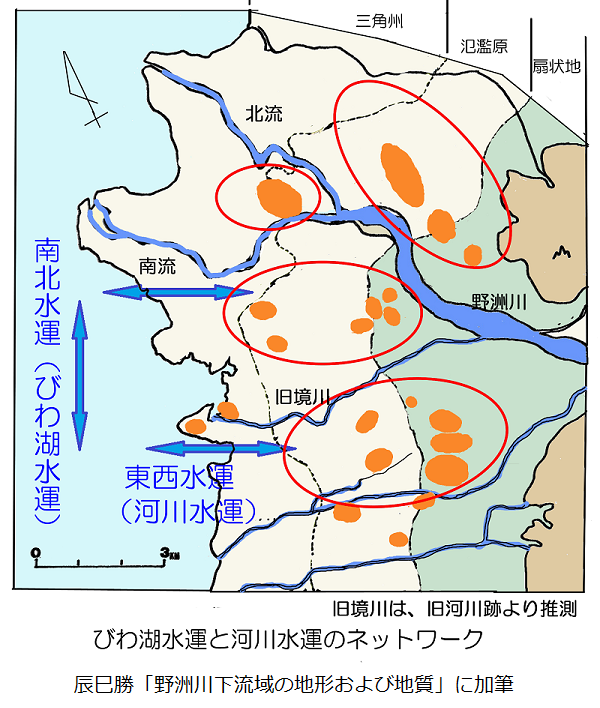

びわ湖を経由した南北方向の水運と、河川を経由した東西方向の水運を組み合わせた水運ネットワークが利用されていたと考えられます。

滋賀県文化財保護協会の辻川哲郎さんは、このような水運ネットワークと陸運との発展を次のように考察しておられます。

弥生時代中期までは、上のような水運ネットワークがもっぱら用いられていたが、中期末から後期にかけて、拠点集落が扇状地に出現する背景に扇状地先端の陸路の発達があったようです。

自然堤防帯は小さな河川も多く、堤防の微高地があちらこちらにあって、南北方向の陸運はとても困難であったと推測できます。その点、扇状地先端は比較的フラットで水流も伏流水となって地下を流れているために南北方向の陸運はやりやすかったのでしょう。

このような観点で下長遺跡を見てみると、びわ湖を経由して運ばれた物資を、河川を通って川上へ運び、扇状地ぎりぎりまで遡上したところが、下長遺跡であった、ということでしょう。

「川はつながっているのだからもっと上流側に水運拠点を」という疑問もあります。

「川はつながっているのだからもっと上流側に水運拠点を」という疑問もあります。

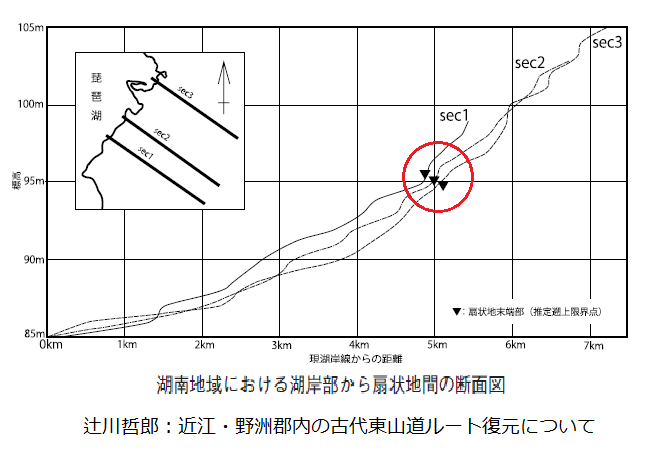

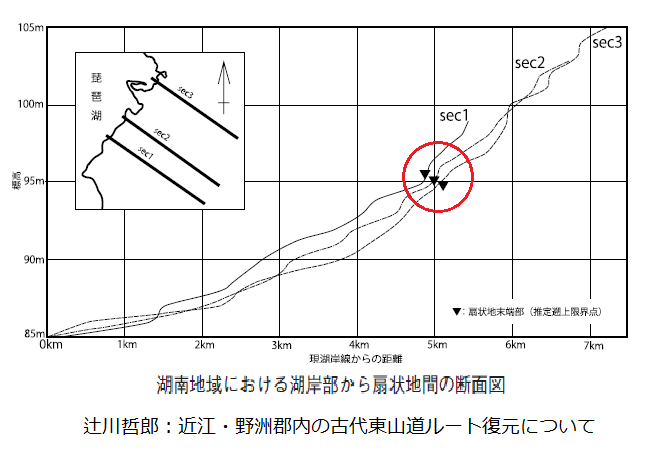

びわ湖の湖南地域の湖岸から扇状地までの間の地層断面を見てみると、扇状地先端で急激に標高が高くなっています。

すなわち、扇状地先端部の川の流れは勾配がきつく、流れも速いということです。

ここを舟で遡上ずるのは困難なので、扇状地先端にぎりぎり近い下長遺跡が陸路との接続点として相応しい位置だったのでしょう。

もう一つ、下長遺跡の立地の理由を思い起こさせる要因があります。

下長遺跡は、当時としては大きな流れであった境川沿いではなく、その支流が流れていました。

もう一つ、下長遺跡の立地の理由を思い起こさせる要因があります。

下長遺跡は、当時としては大きな流れであった境川沿いではなく、その支流が流れていました。

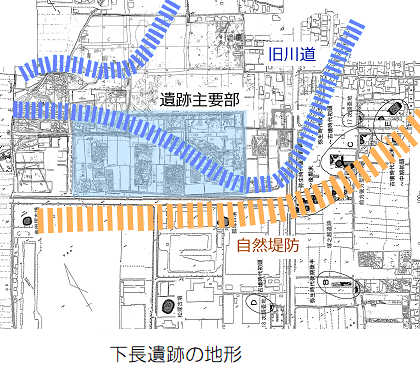

下長遺跡の地形を見ていると、支流の一部に細長い入江があります。

ここからは推測でしかないのですが、境川よりは流れが緩やかな支流で、そこに出入りできる入江は舟を泊めるには最適な地形ではなかったでしょうか?

以上の観点より、下長遺跡は、伊勢遺跡群のための水運と陸運の接続点であったと思われます。

下長遺跡は境川の支流の川辺に築かれています。野洲川の本流や境川でも水運拠点としてはよかったのでは? と思えます。

このことを考えてみたいと思います。

伊勢遺跡へのターミナル?

伊勢遺跡が祭祀空間として栄え、下鈎遺跡で青銅器生産が行われるようになった後、下長遺跡が造営されます。 伊勢遺跡は銅鐸祭祀圏のクニグニの中心となるところです。このあたりのことは「野洲川下流域の弥生遺跡」ホームページにまとめてあるのでご覧ください。

この伊勢遺跡に次々と大型建物が建てられていきますが、これらのクニグニの祭殿であったと考えられます。人の行き来や物の流れも多かったことでしょう。下鈎遺跡の銅製品も原材料や製品の運搬が多かったと思われます。

それらを運ぶために、両遺跡の近くで港に適した場所を探した結果が、下長遺跡の場所であったのでしょう。

いわば、伊勢遺跡への搬送物を、水運から陸へ上げるターミナルということです。

これらは物的証拠があるわけではなく、一つの可能性として考えてみました。

水路と陸路との接続点

弥生時代に限らず、古代から近世にかけてびわ湖水運は大量運送の手段でした。

弥生時代に限らず、古代から近世にかけてびわ湖水運は大量運送の手段でした。野洲川下流域を見てみると、川筋ごとに集落がまとまっていたようです。

びわ湖を経由した南北方向の水運と、河川を経由した東西方向の水運を組み合わせた水運ネットワークが利用されていたと考えられます。

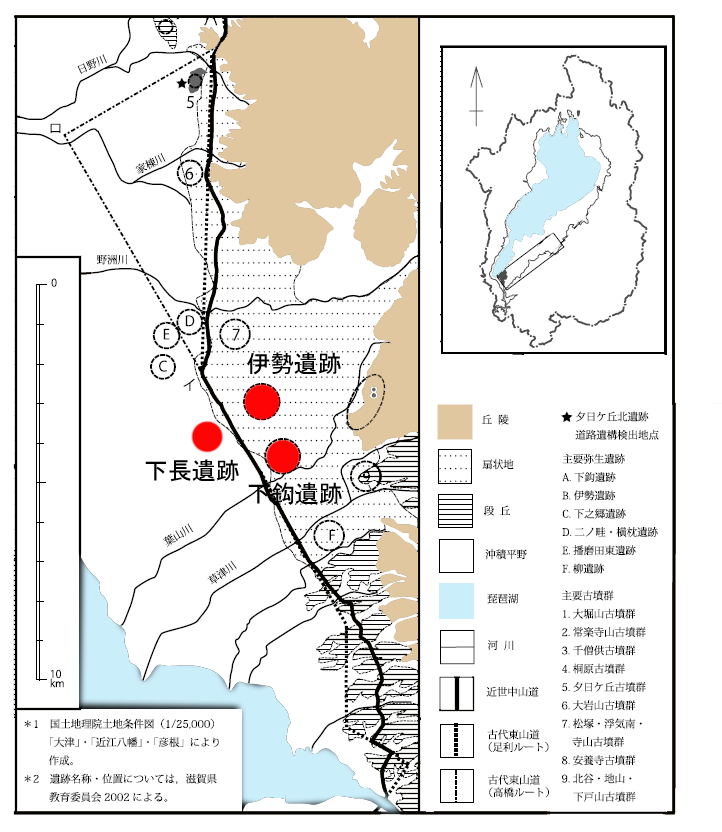

滋賀県文化財保護協会の辻川哲郎さんは、このような水運ネットワークと陸運との発展を次のように考察しておられます。

弥生時代中期までは、上のような水運ネットワークがもっぱら用いられていたが、中期末から後期にかけて、拠点集落が扇状地に出現する背景に扇状地先端の陸路の発達があったようです。

自然堤防帯は小さな河川も多く、堤防の微高地があちらこちらにあって、南北方向の陸運はとても困難であったと推測できます。その点、扇状地先端は比較的フラットで水流も伏流水となって地下を流れているために南北方向の陸運はやりやすかったのでしょう。

このような観点で下長遺跡を見てみると、びわ湖を経由して運ばれた物資を、河川を通って川上へ運び、扇状地ぎりぎりまで遡上したところが、下長遺跡であった、ということでしょう。

「川はつながっているのだからもっと上流側に水運拠点を」という疑問もあります。

「川はつながっているのだからもっと上流側に水運拠点を」という疑問もあります。びわ湖の湖南地域の湖岸から扇状地までの間の地層断面を見てみると、扇状地先端で急激に標高が高くなっています。

すなわち、扇状地先端部の川の流れは勾配がきつく、流れも速いということです。

ここを舟で遡上ずるのは困難なので、扇状地先端にぎりぎり近い下長遺跡が陸路との接続点として相応しい位置だったのでしょう。

地形:入江の存在

もう一つ、下長遺跡の立地の理由を思い起こさせる要因があります。

下長遺跡は、当時としては大きな流れであった境川沿いではなく、その支流が流れていました。

もう一つ、下長遺跡の立地の理由を思い起こさせる要因があります。

下長遺跡は、当時としては大きな流れであった境川沿いではなく、その支流が流れていました。下長遺跡の地形を見ていると、支流の一部に細長い入江があります。

ここからは推測でしかないのですが、境川よりは流れが緩やかな支流で、そこに出入りできる入江は舟を泊めるには最適な地形ではなかったでしょうか?

以上の観点より、下長遺跡は、伊勢遺跡群のための水運と陸運の接続点であったと思われます。

入江の港(想像図) (絵:中井純子氏)

古代東山道との接続点

|

水運と陸運の接続点であった、と述べましたが、辻川さんは陸運ルートとして古代東山道との関係を指摘されています。 古代になり東山道が制定され公道として整備されます。東山道は江戸時代に中山道として整備された道の前身で、東山道は中山道とほぼ同じルートとなっています。 ただ、部分的にはルートが違っており、考古学者によって議論されています。 ただ、下長遺跡周辺の古代東山道は、江戸時代の中山道に重なると推定されています。 では、古墳時代には扇状地先端のどこを道が通っていたのでしょう? 弥生時代〜古墳時代、東山道に先行する道がすでに形作られていたと考えられます。 辻川さんの古代東山道の検討図に、下長遺跡、伊勢遺跡、下長遺跡をプロットしました。 古代東山道を挟んでこれらの遺跡が存在していました。 「下長遺跡は、水路と陸路の接続点」と書きましたが、その陸路とは、古代東山道に先行した古墳時代の道と考えられます。 すなわち、陸路にできつつあった幹線道路を挟んで、これらの遺跡が造営されたと考えます。 |

古代東山道推定ルートと地形区分 を改変 出典:辻川哲郎:近江・野洲郡内の古代東山道ルート復元について |

下長遺跡は伊勢遺跡を継ぐのか?

伊勢遺跡が廃絶された後、下長遺跡が栄えます。距離的にも近く、下長遺跡は伊勢遺跡を受け継いだように見えます。どうだったのでしょうか?

建物や祭祀の用具、威儀具などから考えてみます。

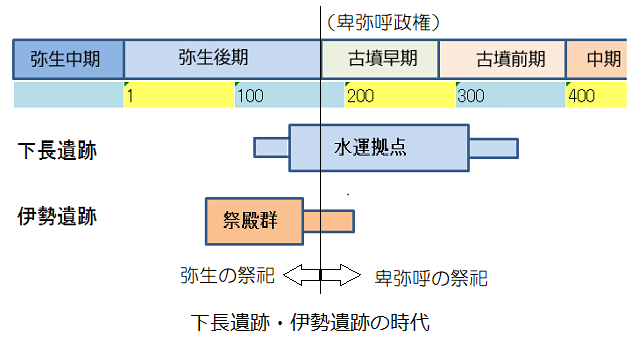

まず、下長遺跡と伊勢遺跡、2つの遺跡の時代的な関係を見てみます。

まず、下長遺跡と伊勢遺跡、2つの遺跡の時代的な関係を見てみます。

弥生時代後期に、伊勢遺跡は盛隆を極め、多くの祭殿が建てられます。

弥生時代後期末近くに、下長遺跡にも祭殿が1棟建てられます。

そうして、後期末間近に伊勢遺跡の祭殿群が廃絶されます。倭国の乱の後、卑弥呼を共立して伊勢遺跡は銅鐸祭祀の役目を終え祭殿は撤去されたと考えられています。

ただ、伊勢遺跡自体がなくなったわけではなく、祭殿域の跡地には大型竪穴住居が数多く建てられます。伊勢遺跡は祭祀域としての役目は終えたものの集落として存続しました。

そんな時期、下長遺跡は栄えていきます。

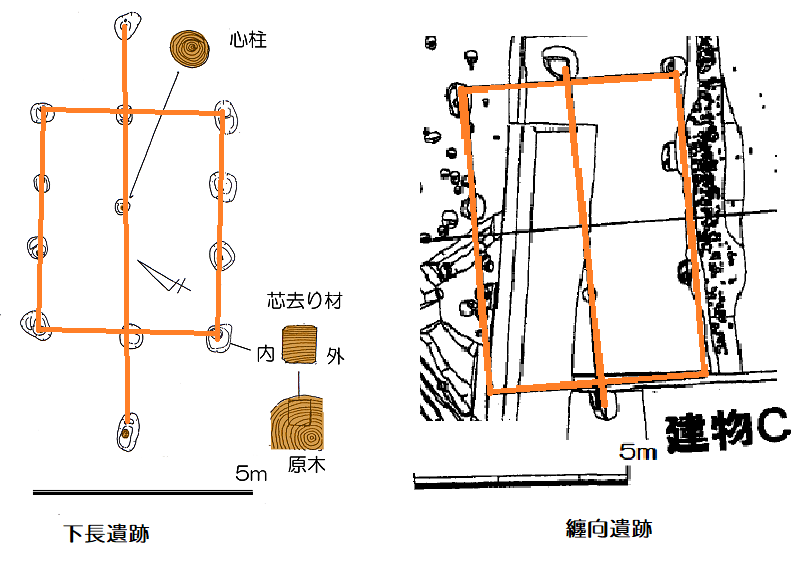

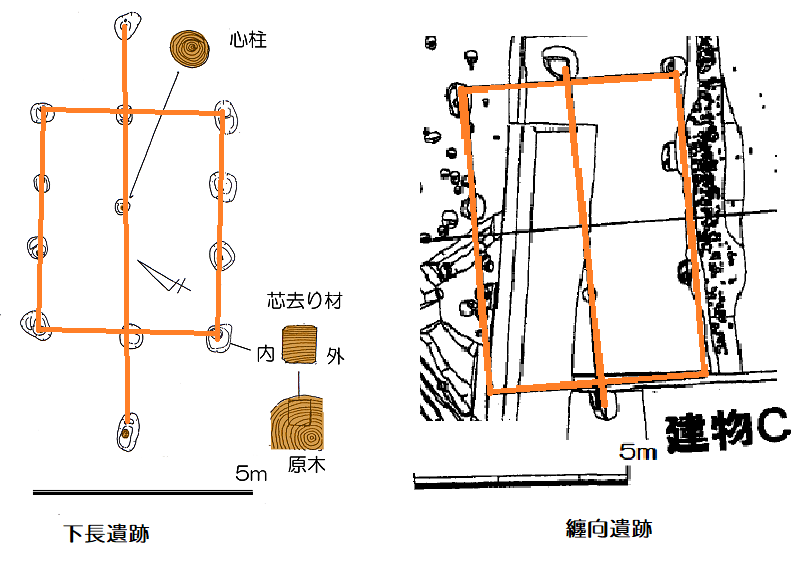

しかし、伊勢遺跡の祭殿と下長遺跡、下鈎遺跡の祭殿の大きな違いは心柱の有無です。伊勢遺跡の祭殿にはあって、他の遺跡の祭殿にはないのです。共通の祭祀と言いながら、なんだか大きな「芯」のところで、違いがあるようです。

弥生時代の下長遺跡の祭殿にはなかった心柱が、伊勢遺跡廃絶後に建てられた下長遺跡の祭殿にはあるのです。

弥生時代後期末、伊勢遺跡の祭殿が廃絶されたとき下長遺跡の祭殿も廃絶されたと思われます。

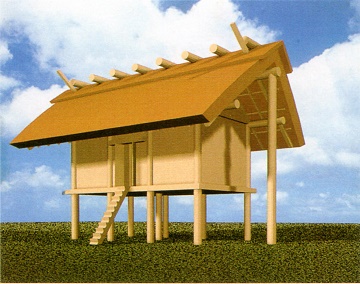

しかし、古墳時代早期、卑弥呼政権の時代になって、独立棟持柱付きの祭殿が再建されます。

大きさは一回り小さく、建物の柱は鉄器の道具を使って角柱に変わっていました。

大切なのは「心柱」の存在です。下長遺跡の弥生時代の祭殿にはなかった心柱が、古墳時代早期の祭殿に見られるのです。サイズは細く建物を支える用途ではないのは明らかです。

建物柱は角形なのに心柱は伊勢遺跡の祭殿と同じ丸形です。丸柱であることに意味があるのです。

「心柱付きの祭殿」の点で、下長遺跡は伊勢遺跡を継いだのではないかと考えます。

建物や祭祀の用具、威儀具などから考えてみます。

遺跡の栄えた時代

まず、下長遺跡と伊勢遺跡、2つの遺跡の時代的な関係を見てみます。

まず、下長遺跡と伊勢遺跡、2つの遺跡の時代的な関係を見てみます。弥生時代後期に、伊勢遺跡は盛隆を極め、多くの祭殿が建てられます。

弥生時代後期末近くに、下長遺跡にも祭殿が1棟建てられます。

そうして、後期末間近に伊勢遺跡の祭殿群が廃絶されます。倭国の乱の後、卑弥呼を共立して伊勢遺跡は銅鐸祭祀の役目を終え祭殿は撤去されたと考えられています。

ただ、伊勢遺跡自体がなくなったわけではなく、祭殿域の跡地には大型竪穴住居が数多く建てられます。伊勢遺跡は祭祀域としての役目は終えたものの集落として存続しました。

そんな時期、下長遺跡は栄えていきます。

共通形式の祭殿、心柱問題

伊勢遺跡の最盛期、下鈎遺跡を含めた伊勢遺跡群として共通形式のほぼ同じ大きさの祭殿が建立されます。独立棟持柱付きの建物です。共通の祭祀を行っていたと考えられます。しかし、伊勢遺跡の祭殿と下長遺跡、下鈎遺跡の祭殿の大きな違いは心柱の有無です。伊勢遺跡の祭殿にはあって、他の遺跡の祭殿にはないのです。共通の祭祀と言いながら、なんだか大きな「芯」のところで、違いがあるようです。

弥生時代の下長遺跡の祭殿にはなかった心柱が、伊勢遺跡廃絶後に建てられた下長遺跡の祭殿にはあるのです。

| 伊勢遺跡 | 下長遺跡 SB-1 | 下長遺跡 SB-3 |

| 弥生時代後期 | 弥生時代後期 | 古墳時代早期 (卑弥呼の時代) |

CG:小谷正澄氏 |

CG:大上直樹氏 |

CG:大上直樹氏 |

| 心柱あり(丸柱) | 心柱なし | 心柱あり(丸柱) |

| 建物の柱 丸柱 | 建物の柱 丸柱 | 建物の柱 角柱 |

弥生時代後期末、伊勢遺跡の祭殿が廃絶されたとき下長遺跡の祭殿も廃絶されたと思われます。

しかし、古墳時代早期、卑弥呼政権の時代になって、独立棟持柱付きの祭殿が再建されます。

大きさは一回り小さく、建物の柱は鉄器の道具を使って角柱に変わっていました。

大切なのは「心柱」の存在です。下長遺跡の弥生時代の祭殿にはなかった心柱が、古墳時代早期の祭殿に見られるのです。サイズは細く建物を支える用途ではないのは明らかです。

建物柱は角形なのに心柱は伊勢遺跡の祭殿と同じ丸形です。丸柱であることに意味があるのです。

「心柱付きの祭殿」の点で、下長遺跡は伊勢遺跡を継いだのではないかと考えます。

卑弥呼政権と下長遺跡の関係、そうして伊勢遺跡との関係

下長遺跡のホームページで、卑弥呼政権が自身の権威を示すために、中国から導入した威儀具を周辺のクニグニへ配布していたことを述べました。

卑弥呼政権からみた重要性や貢献度によって配布する威儀具の種類や数を変えていたと考えられます。この観点から見ると、下長遺跡は卑弥呼政権から重要視され密な関係を持っていたと推測されます。両者の関係は威儀具だけではなく、その他の遺物・威儀具からも見て取れます。

下長遺跡では、弥生時代後期末に廃絶された独立棟持柱付きの祭殿が、古墳時代早期、すなわち卑弥呼政権の時代に再建されます。

実は、纏向遺跡にも独立棟持柱付きの建物が、主殿とみなされる大きな建物の傍に建てられているのです。祭殿かどうかまだわかりませんが、重要な建物であることには間違いありません。

下長遺跡と纏向遺跡の独立棟持柱付き建物

出展:下長遺跡発掘調査報告書、纏向遺跡現地説明会資料

纏向遺跡の建物は、下長遺跡より一回り大きいもののほぼ同サイズで、同じ2間×3間の柱構成となっています。棟持柱が壁に近接して建てられている点が異なりますが、同時期に同じ形式の建物が建てられていることは注目に値します。 何らかの共通認識があったのかもしれません。 弥生時代後期に、近江型土器の鉢の上に覆(おおい:フード)が付いた、後世の手焙り用火鉢に似た土器が出現します。その形状に由来して手焙形り土器と呼ばれています。

特異な形で、全国的に見ても圧倒的に出土数が少なく1000個程度です。また、製作された期間が非常に限られていて約150年程度です。

弥生時代後期に、近江型土器の鉢の上に覆(おおい:フード)が付いた、後世の手焙り用火鉢に似た土器が出現します。その形状に由来して手焙形り土器と呼ばれています。

特異な形で、全国的に見ても圧倒的に出土数が少なく1000個程度です。また、製作された期間が非常に限られていて約150年程度です。

手焙り型土器は、卑弥呼政権の時代より少し前に出現し、卑弥呼政権下で盛行・拡散し、卑弥呼政権の終わりともに消えていく祭祀具です。

野洲川下流域では、古墳時代早期の服部遺跡で約50個と数多くの手焙り型土器が見つかっています。次いで多いのが下長遺跡の7個です。

一方、纏向遺跡では32個もの手焙り型土器が見つかっており、下長遺跡と共通の祭祀が行われていたと思われます。

ここにも卑弥呼政権との結びつきが見て取れます。

下長遺跡の祭殿と伊勢遺跡の祭殿について上に述べました。また、下長遺跡と纏向遺跡の独立棟持柱付き建物についても述べました。

これらを勘案すると、下長遺跡を通して、重要な建物の形式として独立棟持柱付き建物の情報が纏向遺跡に伝わり、建設されたのではないかと思われます。

すなわち、弥生時代後期から古墳時代前期という変動の大きな限られた時期に普及した祭祀用と考えられている土器です。

卑弥呼が女王になってから、手焙り型土器の祭祀を本格的にやり始めたのではないかと思われるのですが、手焙り型土器のオリジナルが伊勢遺跡で始まり、纏向遺跡につながっていくのかも知れません。

卑弥呼政権からみた重要性や貢献度によって配布する威儀具の種類や数を変えていたと考えられます。この観点から見ると、下長遺跡は卑弥呼政権から重要視され密な関係を持っていたと推測されます。両者の関係は威儀具だけではなく、その他の遺物・威儀具からも見て取れます。

共通形式の祭殿、心柱問題

弥生時代には、それ程多くはないものの、ある程度の数の独立棟持柱付き建物が拠点集落に建てられていました。古墳時代になるとその数はかなり少なくなります。下長遺跡では、弥生時代後期末に廃絶された独立棟持柱付きの祭殿が、古墳時代早期、すなわち卑弥呼政権の時代に再建されます。

実は、纏向遺跡にも独立棟持柱付きの建物が、主殿とみなされる大きな建物の傍に建てられているのです。祭殿かどうかまだわかりませんが、重要な建物であることには間違いありません。

下長遺跡と纏向遺跡の独立棟持柱付き建物

出展:下長遺跡発掘調査報告書、纏向遺跡現地説明会資料

纏向遺跡の建物は、下長遺跡より一回り大きいもののほぼ同サイズで、同じ2間×3間の柱構成となっています。棟持柱が壁に近接して建てられている点が異なりますが、同時期に同じ形式の建物が建てられていることは注目に値します。 何らかの共通認識があったのかもしれません。

卑弥呼の祭祀? 手焙り型土器

弥生時代後期に、近江型土器の鉢の上に覆(おおい:フード)が付いた、後世の手焙り用火鉢に似た土器が出現します。その形状に由来して手焙形り土器と呼ばれています。

特異な形で、全国的に見ても圧倒的に出土数が少なく1000個程度です。また、製作された期間が非常に限られていて約150年程度です。

弥生時代後期に、近江型土器の鉢の上に覆(おおい:フード)が付いた、後世の手焙り用火鉢に似た土器が出現します。その形状に由来して手焙形り土器と呼ばれています。

特異な形で、全国的に見ても圧倒的に出土数が少なく1000個程度です。また、製作された期間が非常に限られていて約150年程度です。手焙り型土器は、卑弥呼政権の時代より少し前に出現し、卑弥呼政権下で盛行・拡散し、卑弥呼政権の終わりともに消えていく祭祀具です。

野洲川下流域では、古墳時代早期の服部遺跡で約50個と数多くの手焙り型土器が見つかっています。次いで多いのが下長遺跡の7個です。

一方、纏向遺跡では32個もの手焙り型土器が見つかっており、下長遺跡と共通の祭祀が行われていたと思われます。

ここにも卑弥呼政権との結びつきが見て取れます。

伊勢遺跡と纏向遺跡の関係

独立棟持柱付き建物

伊勢遺跡と纏向遺跡は時代がずれていますが、伊勢遺跡の終末期(祭殿が廃絶され、その跡地に大型竪穴住居が数多く建てられる時期)と纏向遺跡の開始初期が重なります。下長遺跡の祭殿と伊勢遺跡の祭殿について上に述べました。また、下長遺跡と纏向遺跡の独立棟持柱付き建物についても述べました。

これらを勘案すると、下長遺跡を通して、重要な建物の形式として独立棟持柱付き建物の情報が纏向遺跡に伝わり、建設されたのではないかと思われます。

手焙り型土器

また、手焙り型土器の最も古いものが伊勢遺跡で見つかっています。伊勢遺跡が出現し盛隆を極める頃に手焙型土器が出現し、卑弥呼が活動しているときに広まり、卑弥呼の終了時に無くなることです。すなわち、弥生時代後期から古墳時代前期という変動の大きな限られた時期に普及した祭祀用と考えられている土器です。

卑弥呼が女王になってから、手焙り型土器の祭祀を本格的にやり始めたのではないかと思われるのですが、手焙り型土器のオリジナルが伊勢遺跡で始まり、纏向遺跡につながっていくのかも知れません。

下長遺跡の格付けは?

下長遺跡からいろいろな威儀具が出土し、祭殿や首長の居館が見つかり、他の遺跡の祭祀に比べて抜きんでているように思えます。実際、多くのクニグニがあった中でどのような位置付けのクニだったのでしょうか?

愛知県埋蔵文化財センターの樋上昇さんは威儀具や祭祀設備、集落の構成などから祭祀の重層性や集落の階層性について記述されています。

出土する木製祭祀具の種類とそれを執り行う集落(クニ、ムラ)の構成から、どのようなレベルの祭祀が行われていたかを考察しておられます。

祭祀で使う木製品は誰でもが使えるものではなく、ヤマト王権が儀礼を定型化し、階層化して使用できるクニの順序付けをしていたようです。

遺跡から出土する祭祀具・威儀具の種類、数量から、大きなクニの祭祀(王権の祭祀)か、中小のクニの祭祀(中小首長の祭祀)か、ムラとしての集落の祭祀か、が区別できるとのことです。

すなわち、祭祀具・威儀具から集落の階層性が判るということです。

威儀具と装飾付き武器、下長遺跡でいうなら儀仗(威儀具)、団扇型木製品(威儀具)、刀の柄頭(装飾付武器)などは最高クラスの王権の示す木製品にあたります。

愛知県埋蔵文化財センターの樋上昇さんは威儀具や祭祀設備、集落の構成などから祭祀の重層性や集落の階層性について記述されています。

出土する木製祭祀具の種類とそれを執り行う集落(クニ、ムラ)の構成から、どのようなレベルの祭祀が行われていたかを考察しておられます。

祭祀で使う木製品は誰でもが使えるものではなく、ヤマト王権が儀礼を定型化し、階層化して使用できるクニの順序付けをしていたようです。

遺跡から出土する祭祀具・威儀具の種類、数量から、大きなクニの祭祀(王権の祭祀)か、中小のクニの祭祀(中小首長の祭祀)か、ムラとしての集落の祭祀か、が区別できるとのことです。

すなわち、祭祀具・威儀具から集落の階層性が判るということです。

威儀具と装飾付き武器、下長遺跡でいうなら儀仗(威儀具)、団扇型木製品(威儀具)、刀の柄頭(装飾付武器)などは最高クラスの王権の示す木製品にあたります。

弥生時代の土器や特に銅鐸に付けられた文様は、縄文文化と大陸から伝わった文化に由来していると言われています。

古墳時代になると形象埴輪にいろいろな文様が施されますが、直弧紋の誕生が重要な出来事だと言われています。この文様は弥生時代の伝統的な文様とは違った異質な文様として誕生し、この時代の最も重要な文様として扱われるようになったそうです。

直弧紋の誕生について研究がなされており、吉備の弧帯紋から出てきたと言われていますが、ここでは割愛して直弧紋が古墳時代に最も尊重され重要視された文様である・・・ということを述べるに留めておきます。

この直弧紋は装飾品や鏡、武器、副葬品、威儀具など有力者の身の回りのものに施されており、権威・威信と密接に関わる装飾ということになります。

したがって、上で述べた威儀具・装飾品・祭祀具に施された文様(無紋様も含め)を見ることによって、それらの品物の権威の階層が判るのです。

下長遺跡から出土した威儀具の写真を示しますが、刀の柄頭には「直弧紋」が、儀仗には直弧紋系列の「組帯紋」が施されています。最高クラスの威儀具に最も尊重され重要視された文様が付けられていることが判ります。

弥生時代の土器や特に銅鐸に付けられた文様は、縄文文化と大陸から伝わった文化に由来していると言われています。

古墳時代になると形象埴輪にいろいろな文様が施されますが、直弧紋の誕生が重要な出来事だと言われています。この文様は弥生時代の伝統的な文様とは違った異質な文様として誕生し、この時代の最も重要な文様として扱われるようになったそうです。

直弧紋の誕生について研究がなされており、吉備の弧帯紋から出てきたと言われていますが、ここでは割愛して直弧紋が古墳時代に最も尊重され重要視された文様である・・・ということを述べるに留めておきます。

この直弧紋は装飾品や鏡、武器、副葬品、威儀具など有力者の身の回りのものに施されており、権威・威信と密接に関わる装飾ということになります。

したがって、上で述べた威儀具・装飾品・祭祀具に施された文様(無紋様も含め)を見ることによって、それらの品物の権威の階層が判るのです。

下長遺跡から出土した威儀具の写真を示しますが、刀の柄頭には「直弧紋」が、儀仗には直弧紋系列の「組帯紋」が施されています。最高クラスの威儀具に最も尊重され重要視された文様が付けられていることが判ります。

・首長の居館や祭殿があるのか?

・あれば、どのように配置されているか?

例えば、首長の居館が一般集落の中にあるのか、権威を高めるために離れた 場所にあるのか?

・それは区画溝で区切られているか?

などの要素から集落の階層を判断するのです。

首長の権威を高めるためには、距離を置く、近づき難くする、めったに見られない・・・など神聖化し威厳を示すのです。

このような観点で下長遺跡を見てみると、集落の中心から離れたところに区画溝を設けそこに首長の居館を設けている。祭殿は川筋から見上げるところに建て周囲には住居がない、など王権(大きなクニの長)に相応しい集落構造を示しています。

近江の首長であった可能性もありますが、大和王権時代に大きな勢力となる湖北の息長氏や湖西の和爾氏の前身となる大きな勢力が、下長遺跡時代にもあったと思われます。ここでは「湖南の豪族」としておきます。

威儀具の階層性

愛知県埋蔵文化財センターの樋上昇さんは威儀具や祭祀設備、集落の構成などから祭祀の重層性や集落の階層性について記述されています。

出土する木製祭祀具の種類とそれを執り行う集落(クニ、ムラ)の構成から、どのようなレベルの祭祀が行われていたかを考察しておられます。

祭祀で使う木製品は誰でもが使えるものではなく、ヤマト王権が儀礼を定型化し、階層化して使用できるクニの順序付けをしていたようです。

遺跡から出土する祭祀具・威儀具の種類、数量から、大きなクニの祭祀(王権の祭祀)か、中小のクニの祭祀(中小首長の祭祀)か、ムラとしての集落の祭祀か、が区別できるとのことです。

すなわち、祭祀具・威儀具から集落の階層性が判るということです。

威儀具と装飾付き武器、下長遺跡でいうなら儀仗(威儀具)、団扇型木製品(威儀具)、刀の柄頭(装飾付武器)などは最高クラスの王権の示す木製品にあたります。

愛知県埋蔵文化財センターの樋上昇さんは威儀具や祭祀設備、集落の構成などから祭祀の重層性や集落の階層性について記述されています。

出土する木製祭祀具の種類とそれを執り行う集落(クニ、ムラ)の構成から、どのようなレベルの祭祀が行われていたかを考察しておられます。

祭祀で使う木製品は誰でもが使えるものではなく、ヤマト王権が儀礼を定型化し、階層化して使用できるクニの順序付けをしていたようです。

遺跡から出土する祭祀具・威儀具の種類、数量から、大きなクニの祭祀(王権の祭祀)か、中小のクニの祭祀(中小首長の祭祀)か、ムラとしての集落の祭祀か、が区別できるとのことです。

すなわち、祭祀具・威儀具から集落の階層性が判るということです。

威儀具と装飾付き武器、下長遺跡でいうなら儀仗(威儀具)、団扇型木製品(威儀具)、刀の柄頭(装飾付武器)などは最高クラスの王権の示す木製品にあたります。

文様の階層性

弥生時代の土器や特に銅鐸に付けられた文様は、縄文文化と大陸から伝わった文化に由来していると言われています。

古墳時代になると形象埴輪にいろいろな文様が施されますが、直弧紋の誕生が重要な出来事だと言われています。この文様は弥生時代の伝統的な文様とは違った異質な文様として誕生し、この時代の最も重要な文様として扱われるようになったそうです。

直弧紋の誕生について研究がなされており、吉備の弧帯紋から出てきたと言われていますが、ここでは割愛して直弧紋が古墳時代に最も尊重され重要視された文様である・・・ということを述べるに留めておきます。

この直弧紋は装飾品や鏡、武器、副葬品、威儀具など有力者の身の回りのものに施されており、権威・威信と密接に関わる装飾ということになります。

したがって、上で述べた威儀具・装飾品・祭祀具に施された文様(無紋様も含め)を見ることによって、それらの品物の権威の階層が判るのです。

下長遺跡から出土した威儀具の写真を示しますが、刀の柄頭には「直弧紋」が、儀仗には直弧紋系列の「組帯紋」が施されています。最高クラスの威儀具に最も尊重され重要視された文様が付けられていることが判ります。

弥生時代の土器や特に銅鐸に付けられた文様は、縄文文化と大陸から伝わった文化に由来していると言われています。

古墳時代になると形象埴輪にいろいろな文様が施されますが、直弧紋の誕生が重要な出来事だと言われています。この文様は弥生時代の伝統的な文様とは違った異質な文様として誕生し、この時代の最も重要な文様として扱われるようになったそうです。

直弧紋の誕生について研究がなされており、吉備の弧帯紋から出てきたと言われていますが、ここでは割愛して直弧紋が古墳時代に最も尊重され重要視された文様である・・・ということを述べるに留めておきます。

この直弧紋は装飾品や鏡、武器、副葬品、威儀具など有力者の身の回りのものに施されており、権威・威信と密接に関わる装飾ということになります。

したがって、上で述べた威儀具・装飾品・祭祀具に施された文様(無紋様も含め)を見ることによって、それらの品物の権威の階層が判るのです。

下長遺跡から出土した威儀具の写真を示しますが、刀の柄頭には「直弧紋」が、儀仗には直弧紋系列の「組帯紋」が施されています。最高クラスの威儀具に最も尊重され重要視された文様が付けられていることが判ります。

集落の階層性

首長の居館や祭殿など、集落にどのような建物があるのか、住居の数・密度、倉庫の数などに集落の階層性が認められるという研究報告があります。・首長の居館や祭殿があるのか?

・あれば、どのように配置されているか?

例えば、首長の居館が一般集落の中にあるのか、権威を高めるために離れた 場所にあるのか?

・それは区画溝で区切られているか?

などの要素から集落の階層を判断するのです。

首長の権威を高めるためには、距離を置く、近づき難くする、めったに見られない・・・など神聖化し威厳を示すのです。

このような観点で下長遺跡を見てみると、集落の中心から離れたところに区画溝を設けそこに首長の居館を設けている。祭殿は川筋から見上げるところに建て周囲には住居がない、など王権(大きなクニの長)に相応しい集落構造を示しています。

湖南の豪族であった?

これまで述べてきた、3つの階層性から判断すると、下長遺跡は、卑弥呼政権との結びつきも密で「野洲川下流域の長」よりはもっと広い範囲「湖南の首長=豪族」であったと推測します。近江の首長であった可能性もありますが、大和王権時代に大きな勢力となる湖北の息長氏や湖西の和爾氏の前身となる大きな勢力が、下長遺跡時代にもあったと思われます。ここでは「湖南の豪族」としておきます。

| 文責:田口 一宏 |