ホーム > トップページ

新着情報

| 2022.12.18 |

12月18日 「導水施設と水辺の祭祀」のホームページを公開しました

祭政一致の弥生時代、水にまつわる祭祀は首長にとっては重要な祭儀でした。 多くの人々も、水辺で生活に密着した願い、祈りを行っていました。 |

| 2021.12.10 | 12月10日 「意見の広場」へ「近江の独立棟持柱建物は祭殿か?」を掲載

祭殿かどうかの論議がありますが、近江の建物を掘り下げて分析・検討しました。 |

| 2021.12.10 |

12月10日 「弥生近江の大型建物」のホームページを公開しました

弥生時代の大型建物が存在していた所の双璧は北九州と近江でした。 特に独立棟持柱建物は近江がダントツで、巨大な祭祀空間を形成していました。 |

| 2021.1.12 | 1月12日 「マンガ伊勢遺跡」の第3・4話を掲載しました

少し間が開きましたが、伊勢遺跡誕生の秘密が明かされる? |

| 2020.12.31 | 12月31日 意見の広場へ「巨大地震と邪馬台国論争」を掲載しました

2000年前の巨大地震が及ぼす倭国への影響を加味した邪馬台国論争が必要 |

| 2020.12.29 | 12月29日 「近江の玉作遺跡」のホームページを公開しました

近江は弥生時代〜古墳時代、「玉製品」の一大生産地でした。 |

| 2020.4.7 | 4月7日 「マンガ伊勢遺跡」のホームページを公開しました

4コマ漫画と解説用コラムを月1回のペースで開催していく計画です。 |

| 2020.1.15 | 2月9日 「大岩山と近江の銅鐸」ホームページ公開記念講演会を開催します 終わりました

銅鐸研究の第一人者である難波洋三氏に「銅鐸から見た近江」を講演して頂きます |

| 2019.12.28 | 12月10日 「意見の広場」へ「大岩山銅鐸はミステリーだらけ」を掲載しました

大岩山銅鐸は不思議いっぱい。状況証拠から「なぜ?」を読み解いてみます。 |

| 2019.12.10 | 12月10日 「大岩山と近江の銅鐸」のホームページを公開しました

不思議いっぱいの銅鐸からは、歴史の流れを読み解くことが出来ます。 |

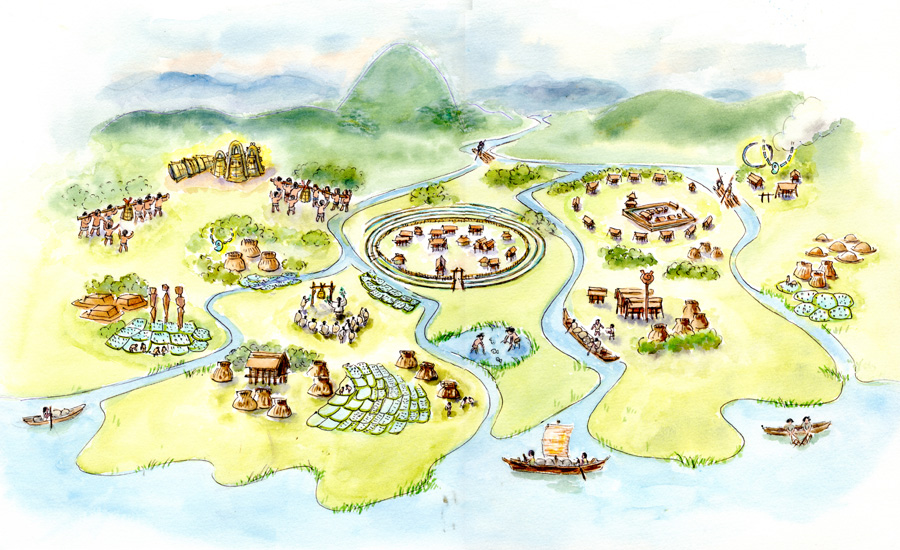

野洲川下流域の弥生遺跡のここがすごい!

弥生の社会と歴史の流れがほとんど判る!

| 野洲川下流の広い沖積平野、約10km四方に多くの弥生時代の遺跡が密集しており、弥生の始まりから時を追って、社会や人々の生活の様子を見ることができます。

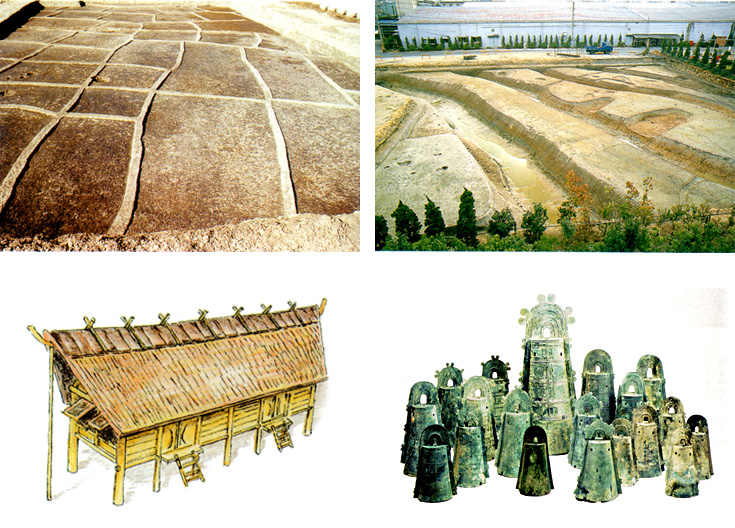

・米つくりの始まりとその進展 ・集落の様々なかたち、環濠集落の盛衰 ・土器、木器を始めとする多様な出土資料から 当時の生活や文化の様子が具体的に判る (弥生のタイムカプセル) ・玉造り、青銅器作りの拠点があった ・墓制の変遷や当時の葬送や信仰の様子 ・いろいろな大型建物から、当時のまつりが復元できる ・倭国大乱から卑弥呼擁立に関わる遺構が見られる |

(上段左から) 水田 環濠集落 大型建物 銅鐸 |

弥生中期、後期を代表する国史跡が2つもある!

【下之郷遺跡】弥生中期を代表する巨大で美しい環濠集落

・3重〜6重の楕円環濠が並行してぐるりと囲む

・土器石器だけでなく、多様な木器、食・自然の 痕跡がどっさりと (弥生のタイムカプセルと言える所) ・環濠内部は多数の大型建物ばかり ・渡来人もいた交流・交易の拠点 【伊勢遺跡】弥生後期に現れる巨大な祭祀空間

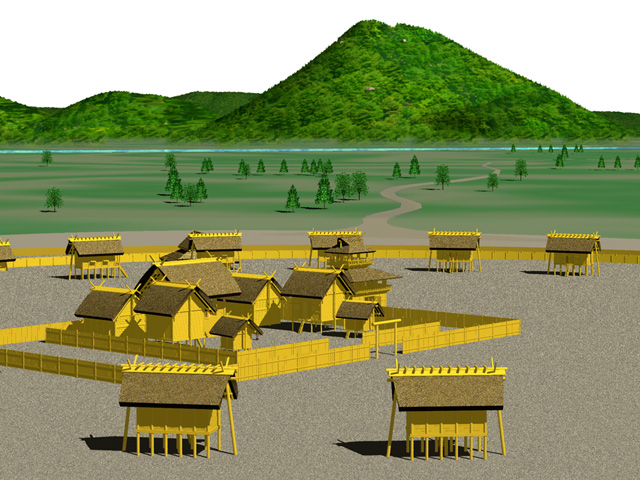

・さまざまな形式の大型建物が13棟も

・220mの円周上に等間隔に配列された大型建物 ・中央には方形の柵内に主殿、副屋、祭殿が ・日本初の焼レンガを使った大型竪穴建物 ・遺物がほとんど出ない聖なる空間 |

(CG制作:MKデザイン 小谷正澄氏) |

国(くに)淡海に建つ

中国の古書「魏志倭人伝」には、100余国あった倭人の国が3世紀には30の國にまとまっていたことが記されています。具体的にその国々がどの地域にあたるのかはよく判りませんが、政治・祭祀を同じくするまとまりがあり、中国からは「国」と呼ばれていました。

野洲川下流域では多くの遺跡群があって、それらをまとめる拠点集落も見つかっています。弥生時代から古墳時代にかけて、この地に政治的なまとまりを持つ「國」が形成され、「王」が誕生していたことが判ります。それは野洲川下流域を代表する「國」であったり、近江(淡海)をまとめていた「國」であり、広く近畿一帯に影響を及ぼしていたものと考えられます。

野洲川下流域では多くの遺跡群があって、それらをまとめる拠点集落も見つかっています。弥生時代から古墳時代にかけて、この地に政治的なまとまりを持つ「國」が形成され、「王」が誕生していたことが判ります。それは野洲川下流域を代表する「國」であったり、近江(淡海)をまとめていた「國」であり、広く近畿一帯に影響を及ぼしていたものと考えられます。

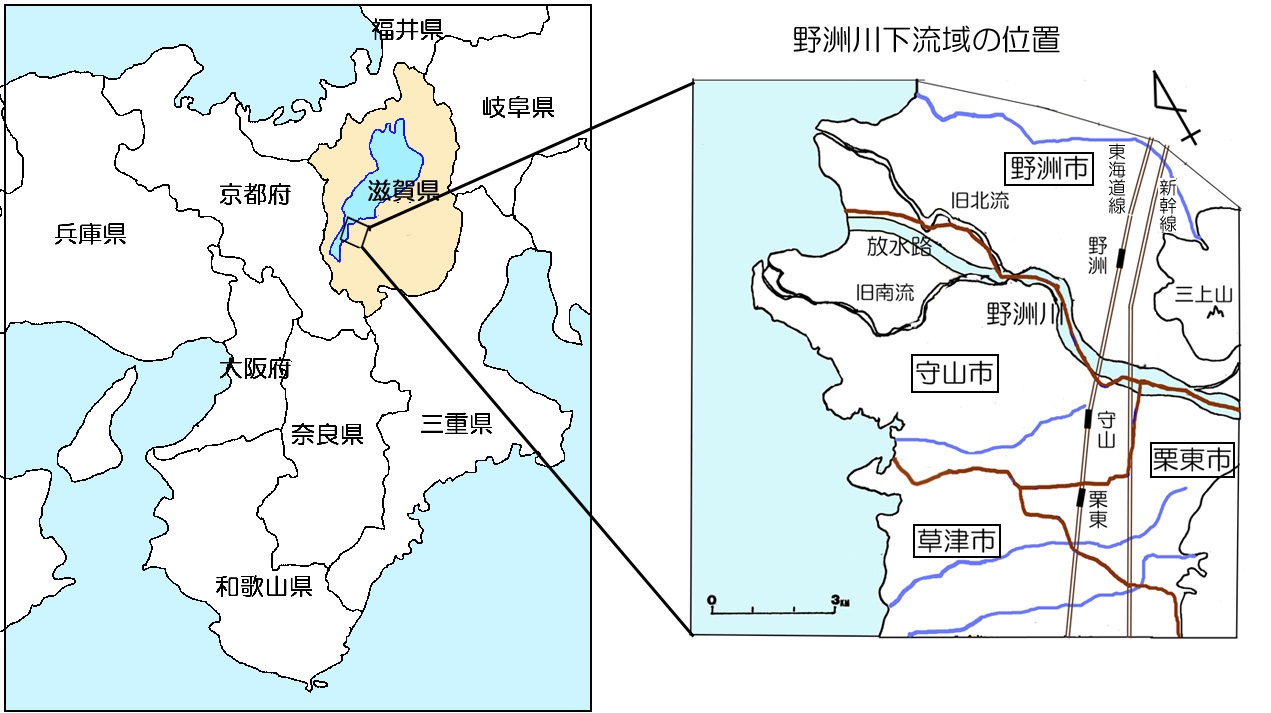

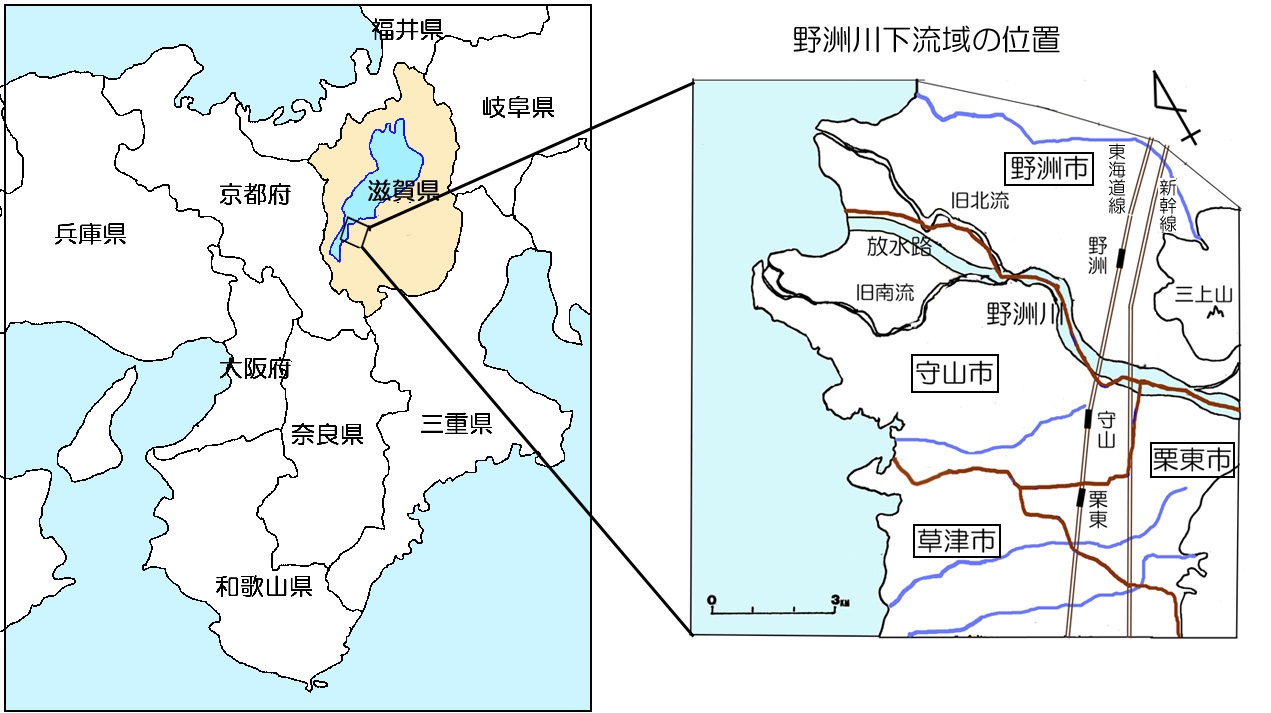

野洲川下流域はこんなところ

弥生遺跡のある場所

野洲川下流域とは、滋賀県にあるびわ湖に注ぐ野洲川が作った広大な沖積平野を指しています。

びわ湖は滋賀県の面積のおおよそ1/6を占めており、びわ湖から流れでる河川は瀬田川のみで、この川を下っていけば大阪湾に至ります。一方、びわ湖に注ぐ河川は数多くあり、中でも野洲川が最も大きな川で、河口に作られた沖積平野は琵琶湖周辺で最大です。

この沖積平野には、縄文から中近世までの遺跡が数多く存在しています。この三角州〜扇状地は守山市や隣接する栗東市、野洲市、草津市に広がっており、ここには全国に誇れる素晴らしい弥生時代の遺跡が幾つもあります。

野洲川は鈴鹿山系を源とする川で、長い歴史の中で流れを幾度も変え、広い扇状地〜三角州からなる沖積平野を形作ってきました。野洲川は沖積平野の中央辺りで北流と南流に別れ、天井川となっていました。

別名「あばれ川」とも呼ばれ、度々の氾濫で災害をもたらしていました。 昭和になって北流と南流の間に放水路が設けられ、人々は川の氾濫からやっと解放された、という歴史があります。

注:このホームページでは、野洲川下流域として、野洲市の北東を流れる家棟川を北限とし、草津市の北部を流れる

葉山川周辺を南限として、その間にある弥生遺跡を対象としています。

守山市へのアクセスはこちらをご覧ください ⇒ 行き方

びわ湖は滋賀県の面積のおおよそ1/6を占めており、びわ湖から流れでる河川は瀬田川のみで、この川を下っていけば大阪湾に至ります。一方、びわ湖に注ぐ河川は数多くあり、中でも野洲川が最も大きな川で、河口に作られた沖積平野は琵琶湖周辺で最大です。

この沖積平野には、縄文から中近世までの遺跡が数多く存在しています。この三角州〜扇状地は守山市や隣接する栗東市、野洲市、草津市に広がっており、ここには全国に誇れる素晴らしい弥生時代の遺跡が幾つもあります。

野洲川は鈴鹿山系を源とする川で、長い歴史の中で流れを幾度も変え、広い扇状地〜三角州からなる沖積平野を形作ってきました。野洲川は沖積平野の中央辺りで北流と南流に別れ、天井川となっていました。

別名「あばれ川」とも呼ばれ、度々の氾濫で災害をもたらしていました。 昭和になって北流と南流の間に放水路が設けられ、人々は川の氾濫からやっと解放された、という歴史があります。

注:このホームページでは、野洲川下流域として、野洲市の北東を流れる家棟川を北限とし、草津市の北部を流れる

葉山川周辺を南限として、その間にある弥生遺跡を対象としています。

守山市へのアクセスはこちらをご覧ください ⇒ 行き方

野洲川下流域の地域性

この地域では縄文時代から人々が生活していた遺跡が数多く見つかっています。

弥生時代、農耕技術が未熟だった頃、野洲川の作った三角州、低湿地帯は米づくりに都合がよかったのでしょう。多くの弥生遺跡が発見されていますが、時代が進むにつれて居住区域は、びわ湖岸から内陸部に移って行きます。

九州の吉野ヶ里遺跡、大阪の池上曽根遺跡、奈良の唐古鍵遺跡、東海の朝日遺跡など、大きな弥生遺跡が日本各地で見つかっています。これらの遺跡は弥生時代を通じて集落が続いたのに比べ、この地の弥生遺跡では、拠点集落の発展・盛衰・移動が激しく、短期間で終焉していくのが特徴です(服部遺跡は弥生時代から平安時代まで続く遺跡ですが、大洪水により破壊と停滞、再生を繰り返しており、他地区の大規模集落とは異質)。

野洲川下流域は次のような地域性があり、集落の繁栄や独自性をもたらしました。

野洲川下流域は水稲耕作に適した広大な土地があり、米の生産量も多かったことでしょう。また、びわ湖の恵みも享受できる場所でした。交通・交易の要所として栄えるとともに、各地の情報も集まったと思われます。

口絵の解説(画:中井純子さん)

弥生時代、農耕技術が未熟だった頃、野洲川の作った三角州、低湿地帯は米づくりに都合がよかったのでしょう。多くの弥生遺跡が発見されていますが、時代が進むにつれて居住区域は、びわ湖岸から内陸部に移って行きます。

九州の吉野ヶ里遺跡、大阪の池上曽根遺跡、奈良の唐古鍵遺跡、東海の朝日遺跡など、大きな弥生遺跡が日本各地で見つかっています。これらの遺跡は弥生時代を通じて集落が続いたのに比べ、この地の弥生遺跡では、拠点集落の発展・盛衰・移動が激しく、短期間で終焉していくのが特徴です(服部遺跡は弥生時代から平安時代まで続く遺跡ですが、大洪水により破壊と停滞、再生を繰り返しており、他地区の大規模集落とは異質)。

野洲川下流域は次のような地域性があり、集落の繁栄や独自性をもたらしました。

びわ湖と野洲川の存在

・淡水の三角州として日本最大 初期の水稲に都合が良く広大であった

・野洲川の氾濫による破壊と再生が繰り返された

・びわ湖の水位変動や魚の遡上など、その時の状況に応じで漁労と稲作を行えた

・野洲川の氾濫による破壊と再生が繰り返された

・びわ湖の水位変動や魚の遡上など、その時の状況に応じで漁労と稲作を行えた

びわ湖に注ぐ川は119本[一級河川]もあるのに、流れ出る川は瀬田川のみで水位変動が激しかった

昭和に河水統制事業が行われるまで、たびたび洪水が生じていた

・東側の山地とびわ湖の間は高低差がかなりあり、水利技術の発達と共に集落が

高地側に移動・拡大した

昭和に河水統制事業が行われるまで、たびたび洪水が生じていた

交通の要所としての大きな地の利

・びわ湖と河川が交通、交易の幹線となった

・瀬戸内海から淀川〜びわ湖を通して、瀬戸内−近畿−日本海の交易路となった

・瀬戸内海から淀川〜びわ湖を通して、瀬戸内−近畿−日本海の交易路となった

西日本は年間を通して葉が生い茂る照葉樹林に覆われ、陸路の輸送は大仕事であった

・地形より、東西日本の交易ルートの要所であり、東西文化の接合点であった野洲川下流域は水稲耕作に適した広大な土地があり、米の生産量も多かったことでしょう。また、びわ湖の恵みも享受できる場所でした。交通・交易の要所として栄えるとともに、各地の情報も集まったと思われます。

口絵の解説(画:中井純子さん)